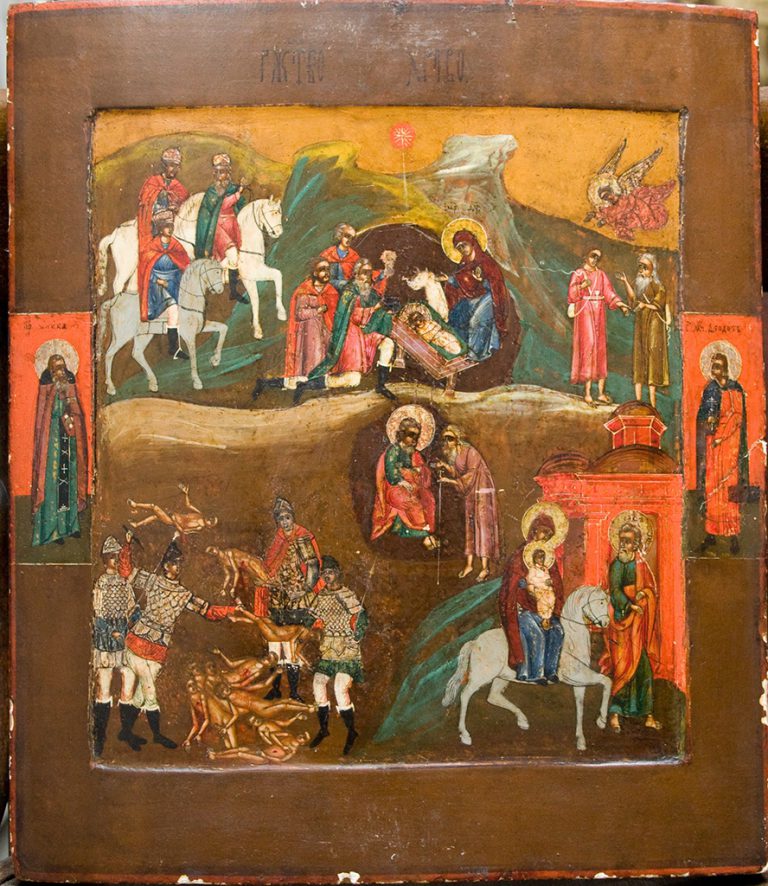

В основе иконографии Рождества Христова – Евангелия от Матфея (1, 1-12) и Луки (2, 1-20), а также церковное Предание. Самые ранние изображения сюжета встречаются в катакомбах и на саркофагах. Иконография сложилась к VII в. и относится к многосюжетному типу – на одной иконе представлено сразу несколько сцен, посвященных одному событию. Центральными изображениями являются фигуры Божией Матери и Младенца Иисуса Христа, которые лежат в пещере. Их окружают вол и осел, которые, по преданию, присутствовали при Рождестве. Пещера упоминается в апокрифах: Евангелии Псевдо-Матфея, Протоевангелии Иакова, Евангелии Детства, Истории Иосифа Плотника. Гора, в которой видна пещера, символизирует Божию Матерь, пещера – Ее лоно. Пещера может толковаться также как падший мир, в котором засияло “Солнце правды” – Христос. Вифлеемская звезда определяет главную ось композиции, и луч, который падает на Младенца, указывает на главное чудо момента – Рождество. Изображения волхвов обычно соответствуют трем возрастным архетипам: старец, мужчина преклонных лет и молодой человек. Этим подчеркивается тот факт, что откровение дается людям независимо от возраста и жизненного опыта. Пастухов обычно двое – молодой поддерживает пожилого. Один из них обычно играет на свирели – мотив, распространенный в русском искусстве в XV–XVI вв. Здесь же и изображение благовествования им ангела. Сцена на первый взгляд кажется обычной жанровой, однако в священной трактовке смысл следующий: и искусство (музыка, пение), и наука (занятие волхвов) приносятся Богу, воспевают Богомладенца и Ему посвящаются. Волхвов в некотором смысле можно противопоставить пастухам – это ученые, познавшие всю мудрость человеческую, разлитую в природе. Апокрифическое предание сообщает, что волхвы были тремя персидскими царевичами, которые учились у астролога Валаама звездочетству. Им он оставил свои пророческие книги и просил следить за появлением на небе звезды (Числ. 24, 17), которая будет свидетельствовать о рождении Мессии. Изображение Иосифа появляется в иконографии в V веке. Он сидит в задумчивой позе из-за сомнений, которые охватили его после Благовещения. Сомнения Иосифа материализуются в фигуру старца в козлиных шкурах. Эта фигура вызывала и вызывает у исследователей множество споров. Одним он кажется просто пастухом, который пришел побеседовать с Иосифом о тайнах Домостроительства Божия, другим – Иаковом, апокрифическим сыном Иосифа, якобы сопровождавшим отца в Вифлеем, третим – воплощением сомнений Иосифа в образе диавола (который иногда представляется с рогами и хвостом). Уже в XI–XII вв. сюжет представлялся в расширенном варианте, в который входила сцена сомнений Иосифа, омовение слугами Младенца Христа и не только поклонение волхвов, но и их путешествие. С XVII в. композиция усложняется дополнительными сюжетами: сон Иосифа, бегство Святой Семьи в Египет, избиение младенцев и др.